想寫這篇短文,是因三貂嶺生態友善隧道的設計師吳忠勳先在2024/7月於FB抨擊「唯一群自行車客持續爭取自行車『專用道』」,並在回應中與車友論戰(論戰邏輯混亂,有興趣請自己去看,不過提醒該篇已鎖文)。

之前提過,他主持的達觀規劃在細部設計書上,明明寫著平日 - 自行車與行人共用道、假日 - 自行車專用道,怎麼會到頭來反而質疑車友?加上我收到交通部回函說新北表示三貂嶺生態友善隧道是「自行車與行人共用道路」,感覺到新北與設計師,一個是政府單位,一位是獲得許多國際獎項的設計人,會出現這種自我否定,應該還有一些不知道的細節,因此上一篇收集了自行車路權相關資料,也提出看法。

而這裡想補充探討的,是為何會有這樣的落差?是有人故意在說謊嗎?

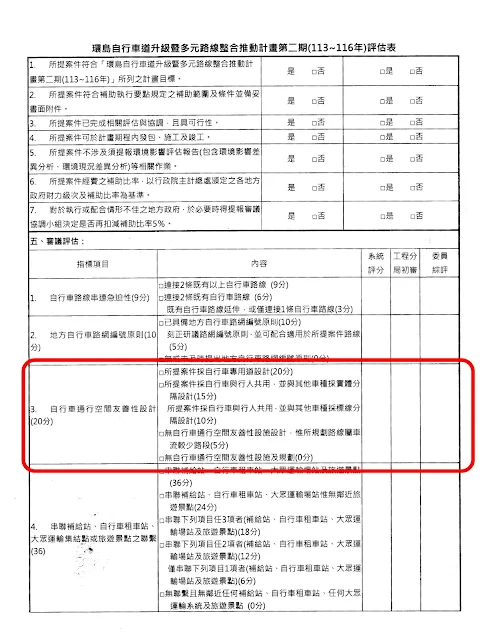

由於目前有擔任「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」的外聘委員,我找出一個地方政府申請補助時,需要提供的一個評估表(參考下圖),上面有一項自行車道通行空間友善性設計的評分,比重達20分(搭配其他評分上限為100分,60分以上受理補助):

|

| 圖:環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116年)評估表 |

另外上篇有提到體育署騎亮台灣獎項評選資料中,有個欄位是提案單位要填「車道是否70%以上為專用自行車道?....」,因此也找出與三貂嶺自行車道同期間向體育署申請補助的地方政府提案中的這個「營造友善自行車道申請計畫自行檢核表」,其中也有「所提計畫路線路權」這個項目的檢核:

|

| 圖:營造友善自行車道申請計畫自行檢核表 |

由以上的評估表或檢核表來看,可見體育署和公路局的補助,路權高低都是很重要的評比,攸關是否取得補助。接著我們來找出關鍵,我把三貂嶺生態友善隧道的路權變化用一個簡圖來說明:

三貂嶺自行車道路權演變 (以下均有政府公函、文件及網路截圖為依據)

1. 2019/06 向體育署申請經費補助時為「專用自行車道」 。

2. 2019/10 達觀規劃設計之細部設計書記載平日 - 自行車與行人共用道,假日 - 自行車專用道。

3. 2024/03 達觀規劃設計代表人吳先生向媒體表示「並非自行車專用道」。

4. 2024/05 工務局局長答覆質詢為「自行車道兼步道」

5. 2024/07 達觀規劃設計代表人吳先生於臉書批評:唯一群自行車客持續爭取自行車「專用道」。

6. 2024/09 新建工程處回覆交通部為「自行車與行人共用道路」。

由簡圖及說明可以看出,新北市政府在提案時呈報是專用道,以最高路權取得體育署的補助 (1),但卻支持或指示設計師在細部設計時調整路權 (2),等完工驗收後再以地方自治的權限變更路權 (6)。由於體育署不會介入地方自治,所以只要地方政府敢一點,先報「專用道」取得經費,路權到時候要改再改就好,這等於形成一種制度設計上的漏洞。

而且看起來這樣的案例很多,因為除了上述的三貂嶺自行車道,以下這個位於汐止的基隆河左岸自行車道,也是由體育署補助,新北當初是提報為「專用道」,如今也把專用道的標線磨除,成為「自行車與行人共用道路」:

|

| 已抹去專用道邊線的基隆河左岸自行車道 |

而以前公路局補助的專用道,也會發生這樣的狀況(這個是被動改變的案例):

西螺大橋單車道機車易誤闖 彰縣府研議改優先道共用

https://news.pts.org.tw/article/686072

我們回到演變圖,看到雖然設計師透過媒體放話,又在臉書與車友論戰,但關鍵節點是新北市政府,因此已不想浪費太多唇舌,還是回到原點 (1) 來看最單純。就像上篇說的,直接請體育署撤銷獎項、按照辦法收回補助,別讓新北一頭要拿自行車道補助,另一頭讓設計師拿去作為實現個人理想。

至於體育署若真的撤銷獎項、按照辦法收回補助,三貂嶺生態友善隧道的存續,就留給選票來決定。

最近研究了三貂嶺自行車道路權變化及各種文件,我覺得真正的自行車道設計者,應該捍衛名稱中的「自行車道」 ,不會在FB上以「正名」的說法來支持新北把它改名;真正的自行車道設計者,對於獲獎介紹未具體提到那是自行車道工程,應該提出抗議,絕不會就此沾沾自喜。

所以我們遇到的是一位不懂單車也不想做自行車道的設計師,一個滿腦子想得獎的市府,一個被當盤子又不想負責的體育署。當然,還有一個想管卻沒著力點的交通部。

留言

張貼留言